胡芦脲类有机化合物(CBn,n=5–8,10)的超团伙主客体塑料物的怪物三维成像

葫芦脲类化合物(CBs,n=5–8,10)是大环主体分子。近年来,越来越多的基于CB的超分子体系被报道,并应用于荧光开关、催化和细胞成像。对于荧光客体分子,主客体配合物通常会影响客体分子在CB腔内的电荷转移和聚集过程,并导致可调控的光物理性质,如波长偏移和发射增强。作为客体的染料分子的紫外-可见光谱和荧光光谱中的位移可用于生物成像和光热疗法。

葫芦脲CBs作为宿主可能提供一种新的的策略,将传统染料的吸收扩展到长波区。三苯胺衍生物已被证明是一种很好的双光子吸收材料,在传感和生物成像领域有着广泛的应用。作为给体基团,它们在不同的给体/受体体系中表现出分子分子内电荷转移

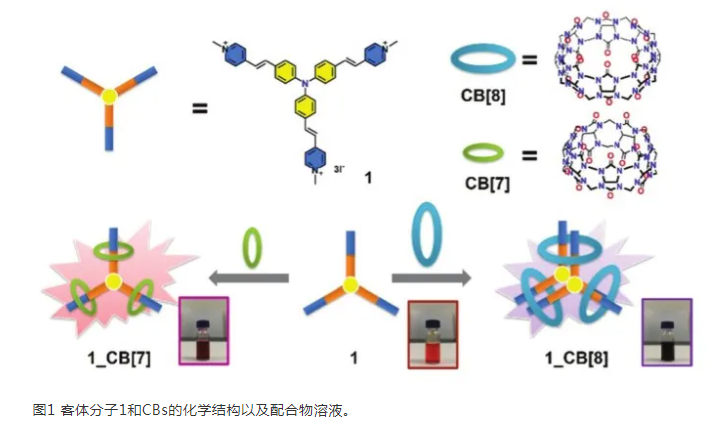

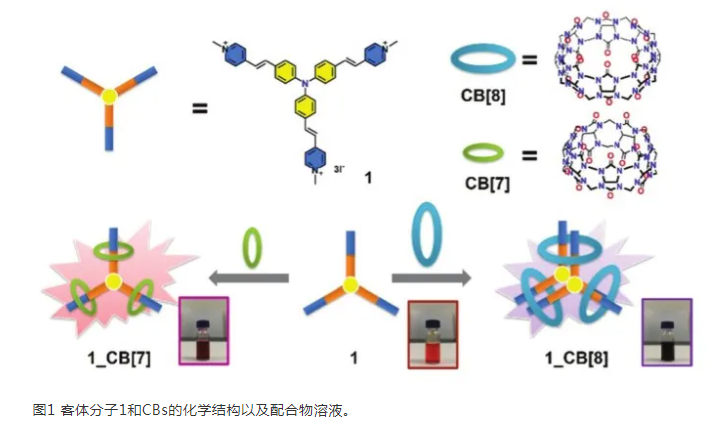

本文中选择水溶性三苯胺衍生物(乙烯基吡啶三苯胺)(1)作为客体分子。客体1在水溶液中通过主客体相互作用与CB[7]或CB[8]形成1_CB[7]或1_CB[8]配合物。对于1_CB[7]配合物,客体分子的三个带正电的吡啶位点被封装在三个CB[7]的空腔中以形成[1+3]配合物,而三个CB[8]作为主体和两个1作为客体的[2+3]主客体配合物(二聚体)通过头对头堆积(图1)。CBs的存在导致主客体配合物的紫外-可见光谱和荧光光谱比客体分子本身明显红移,这使其成为生物标记应用的合适候选者。值得注意的是,配合物结构的不同导致选择性染色细胞的不同区域。

三个乙烯基吡啶通过偶连反应连接到三苯胺上,再通过甲基化将疏水性吡啶转化为亲水性吡啶,这为在水中形成1和CBs配合物提供了必要的条件。

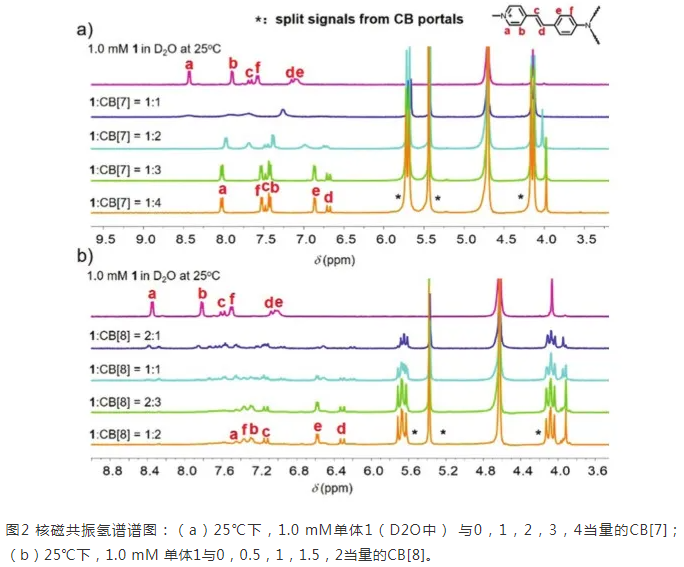

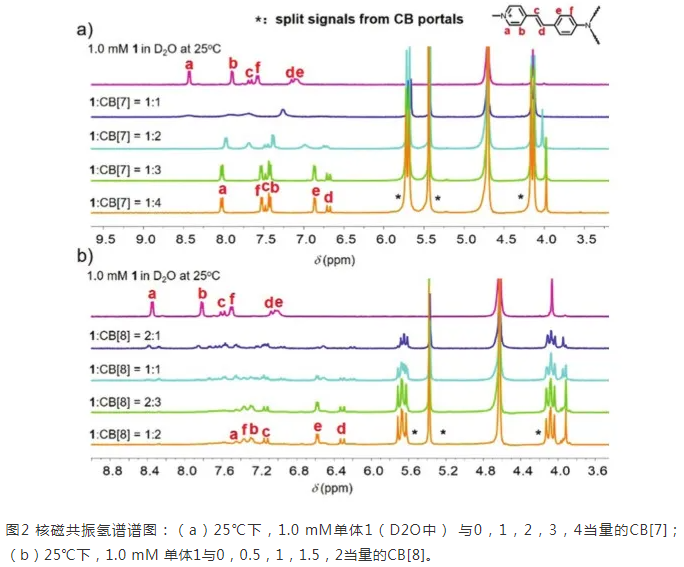

我们先通过核磁滴定研究1_CB[7]和1_CB[8]在水中的形成。测定了配合物在不同配比下的核磁共振氢谱(图2)。随着CBs的增加,单体1的信号逐渐消失,同时出现了一组新的信号。当化合物1和CB[7]的比例达到1:3时,原始信号完全消失(图2a)。当1和CB[8]的比率达到2:3时,谱图中新出现的一组峰趋于稳定。同时,过量的CBs不会引起谱图的**变化。作者推测得到了1_CB[7]和1_CB[8]的结构。

然后对1_CB[7](1:3)和1_CB[8](2:3)的配合物进行了浓度相关研究。结果表明配合物非常稳定,不依赖于浓度。作者认为客体分子与CB[7]形成[1+3]配合物,与CB[8]形成[2+3]配合物。通过电喷雾质谱(ESI-MS)、等温滴定量热法(ITC)实验进一步研究了1和CBs之间的结合行为,结果表明1_CB[7]的化学计量比为1:3,1_CB[8]的化学计量比为2:3。

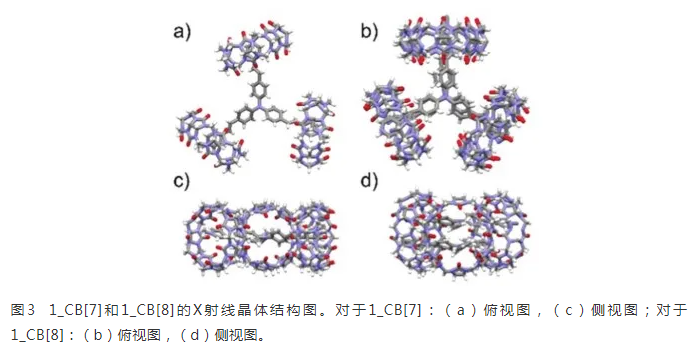

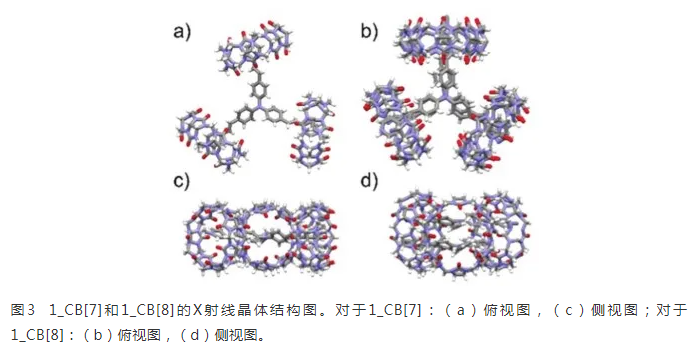

该主客体配合物可以通过缓慢冷却接近饱和的配合物水溶液来结晶。主客体配合物的晶体学数据可用CCDC 2059161(1_CB[7])和2036099(1_CB[8])。对于1_CB[7],单晶属于P63/m空间群,晶胞参数a=29.82Å,b=29.82Å,c=18.07Å,α=90°,β=90°,γ=120°。由于CB[7]的空腔相对较小,因此它只能容纳客体分子的一个乙烯基吡啶臂以形成[1+3]配合物(图3a和c)。对于1_CB[8],单晶属于C2221空间群,晶胞参数a=33.50Å,b=46.82Å,c=85.24Å,a=90°,β=90°,γ=90°。如图3b和d所示,两个分子1在CB[8]的帮助下以头对头堆积形成二聚体。两个分子之间的距离约为4.4 Å. 三个CB[8]分子位于六个乙烯基吡啶臂的末端,这是由于吡啶具有**的亲水作用。单体1中的两个吡啶部分被封装在一个CB[8]的空腔中,形成[2+3]配合物。单晶分析结果与核磁共振滴定结果高度一致。此外,CBs与客体分子之间形成配合物的过程会影响客体分子的耦合度和杂化能带结构,导致不同的电荷转移行为。因此,将产生不同的光物理性质。

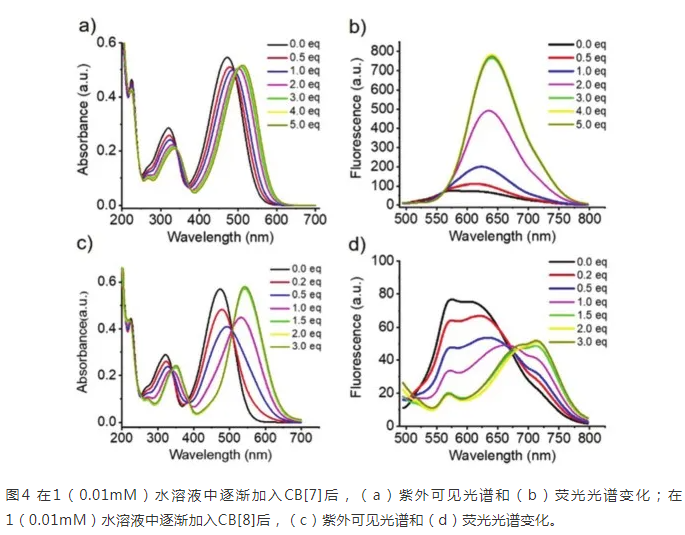

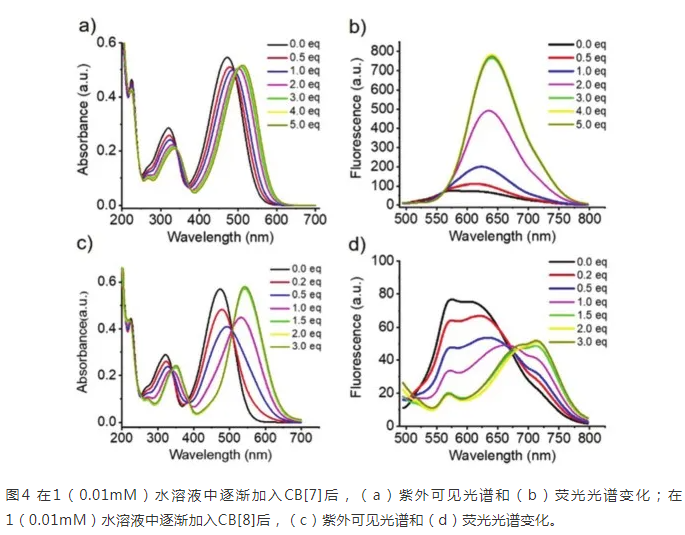

通过分光光度计线线-看得出释放率能力光谱仪图分析分析图和荧光发送光谱仪图分析分析图进一歩探讨了1,1_CB[7]和1_CB[8]的光机械概念。随之CBs的下载,会查看到**的的变化规律,这进一歩证明书了CBs与水盐饱和溶液中1的强之间帮助。如下图4已知,1展示了472 nm处的主释放率能力峰和572 nm处的荧光峰。随之CB[7]的下载,分光光度计线线-看得出释放率能力峰从472 nm位移手机到506 nm(Δ=34 nm),荧光发送峰从572 nm位移手机到635 nm(Δ=63 nm),荧光強度加大了10倍。我们对CB[8],分光光度计线线-看得出释放率能力峰从472 nm位移手机到543 nm(Δ=71 nm),荧光发送峰从572 nm位移手机到714 nm(Δ=142 nm)。与1_CB[7]相对比,1_CB[8]的分光光度计线线看得出光谱仪图分析分析图和荧光光谱仪图分析分析图造了更**的的变化规律。盐饱和溶液的茶汤颜色从蓝绿色(1)改为深网红(1_CB[7]),蓝色(1_CB[8])(图1)。造这毛细现象的根本原因有可以是,方CBs中羰基的拉電子作用会结合吡啶的正电荷量,这致使吡啶从三苯胺基团中释放率能力的電子加大,于是以至于吸電子和拉電子作用增进。因为有可以以至于光谱仪图分析分析图红移。与此同时,很高的CB[8]能将两根客体碳原子包埋在空腔中,使客体碳原子固定集中形成了紧密配合物,于是局限性了碳原子的旋轉。

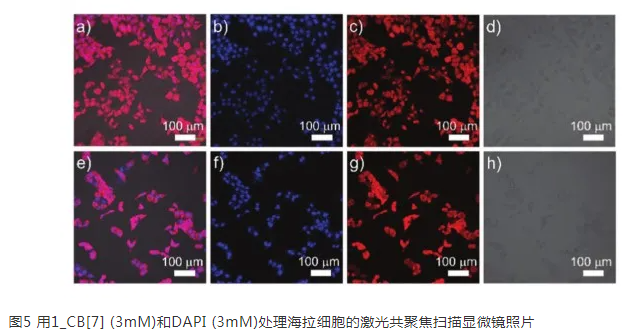

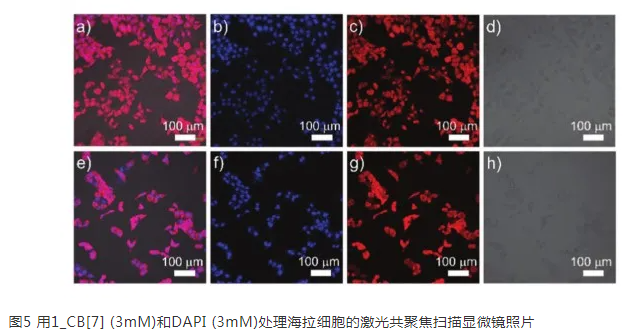

吡啶繁衍物在核硝化功效学中已被确认有微生物工程生物工程。团伙推动磁学仿真也确认了吡啶与DNA的相联系。客体团伙中阳正离子吡啶的发生,做与糖-磷酸主链的电磁干扰互相功效,切实保障了对DNA的强判断力。选择到加上物的荧光释放出成功特点和与DNA的亲和性,著者进一点探讨了加上物作为一个荧光纺织染料在体组织组织体神经元三维成像中的应用领域。只为论文检测软型物对体组织组织体神经元的复染能,区分用1_CB[7]和1_CB[8]水饱和溶液清理海拉体组织组织体神经元。右图5a-d已知,1_CB[7]在体组织组织体神经元的体组织组织体神经元核和体组织组织体神经元质中有很强烈的释放出成功,讲解1_CB[7]加上物需要吸收体组织组织体神经元并与DNA相联系。用4',6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI)做的比对检测界面显示了体组织组织体神经元核的颜色座位(图5a和b)。对待1_CB[8]加上物,荧光首要匀称在体组织组织体神经元质位置,而在绿光(561 nm)提升下的体组织组织体神经元核中基本上看不能扩散(图5g)。同時对客体1的复染能做比对检测。的结果清理地反映,客体1也只能复染体组织组织体神经元核。这讲解1,1_CB[7]和1_CB[8]加上物有优质的体组织组织体神经元很透亮性和体组织组织体神经元显像能。对待1_CB[8]加上物,714nm处的荧光使其比较合适于荧光体组织组织体神经元复染。动态的光散射(DLS)剖析反映,1_CB[7] (0.78 nm)和1_CB[8] (2.31 nm)的颗粒直径各不相同。选择到1,1_CB[7],1_CB[8]在体组织组织体神经元各不相同复染位置(从体组织组织体神经元核到体组织组织体神经元质)的规则性性变现,客体团伙和加上物的尺寸大小可能性是操纵体组织组织体神经元复染位置的最为关键的因素分享。使用MTT法对加上物的体组织组织体神经元精气神做了一定量剖析,反映该加上物有最合适的微生物工程相融性和较低的du性。

温情的提示:北京杏彩体育平台

菌物科技开发不多品牌销售的的产品仅用来科研工作,没法用来女性身体和一些工业作用axc

杏彩体育平台

微信公众号

杏彩体育平台

微信公众号 官方微信

官方微信